美術館巡り。

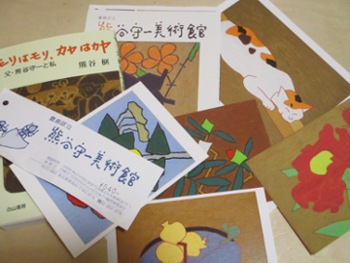

今回は出光美術館で開催中の「仙厓礼賛」展を観てきました。

出光美術館は皇居のすぐ近くにあります。

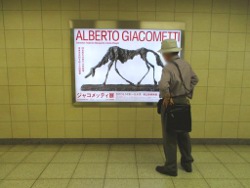

メトロの地下出口からまずは地上へ

いったん表に出ます。

お天気はこんな感じ

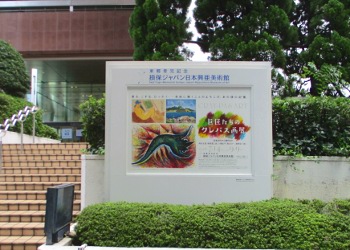

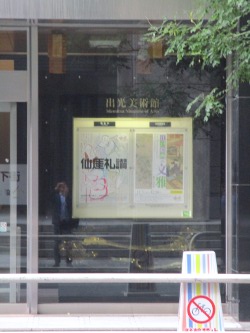

美術館は帝劇の上階にあります

再びエレベーターに乗って、美術館へ

美術館入口まで来ました。

皆で集合するのを待ってます。

帝劇と出光美術館のポスターです。

◯ ◯ ◯

残念ながら展示会場の様子はお伝えできませんが・・・。

土曜日ということもあるのか、思っていたより混んでいました。

幅広い年齢層で、皆、キャプションを真剣に読んでいました。

◯ ◯ ◯

観てきました。

窓から外の景色が見られます。

ぽっかりと秋の積雲。

下のこんもりとした緑は皇居です。

とても良いお天気でした。

外を眺めながら、ちょっとひと休み。

セルフでお茶が飲めます。

前々からずっと気になっていた、仙厓の展覧会に行ってきました。

禅の入門書などをパラパラ見ると、禅画のひとつとして必ず登場する「□△○」。相当の達人ではないかと想像していましたが、思った通りの作品世界でした。

厳しい乞食の修行の後に掴んだであろう悟りの境地から生まれる、ひょうひょうとしたタッチが美しく見事でした。

余白の広い空間に広がるイメージは、日本人独特のものかもしれません。

西洋絵画の展覧会もよいですが、こうした日本人ならではの画面作りは、改めて我に帰るようでもあり、たいへん勉強になりました。

最近の日本人が抱える、老後生活への不安感に対するおおらかな思想も、安心感と共感を呼ぶのだと思います。

自分の生活の芯をどこに置くのか、問われている気がしました。